Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Гипераккумуляция цезия: у кого в вершках больше, чем в корешках?

История эта, связанная с горячим дыханием тропиков и субтропиков, «вершками» и корешками» растений и напряженным научным поиском, началась летом 2013 года в лесах Мещеры. От одного только упоминания местных географических названий: Солотчи, Черного озера, Красного болота, деревень Ласково и Лопухи – со времен Паустовского веет романтикой и крепким смолистым духом соснового бора. Но романтика романтикой, а этот лесной край – дальняя зона чернобыльских выпадений. И хотя страшилки про радиоактивных монстров здесь не актуальны – не те дозы радиации, но отрицательное влияние главного наследия Чернобыля – радиоактивного цезия (137Cs) – сказывается и на Рязанской земле. В химическом отношении элемент I группы цезий – это практически «брат-близнец» другого элемента той же группы – калия. Но калий жизненно необходим растениям, а цезий (как и его радиоактивный изотоп 137Cs), коварно выдавая себя за «брата» и поглощаясь растениями, способен нарушать гомеостаз растительного организма и вызывать питательные дисбалансы.

Как правило, растения накапливают повышенные уровни потенциально токсичных элементов в корневых системах. Не является исключением и цезий: мембранные транспортные системы корней ограничивают его поступление в надземные органы, где протекают реакции фотосинтеза и другие важнейшие процессы, очень чувствительные к вредным воздействиям. Несмотря на это, некоторые растения могут накапливать цезий в надземных органах в количествах, превышающих его содержание в корневых системах и даже в почве. Явление это называется гипераккумуляцией. Зеленые мхи и папоротники, вереск, дуб, осина, береза – вот перечень растений, у которых радиоцезия в «вершках» оказалось больше, чем в «корешках». Литературные данные позволяют дополнить этот список представителями амарантовых, маревых и сложноцветных (из числа последних к гипераккумуляторам цезия относятся, например, широко распространенные пижма, тысячелистник и полынь). Что общего между великаном дубом, сорняком «подсвекольником» – по-научному амарантом запрокинутым – и душистым тысячелистником (рис. 1)? Какие черты физиологии этих растений определяют их способность к повышенному накоплению цезия в надземных органах?

Более или менее ясна ситуация с папоротниками и мхами – наиболее древними и относительно просто устроенными организмами. У мхов, например, отсутствуют корневые системы, которые могли бы аккумулировать токсичные вещества и блокировать их поступление в надземную биомассу. Поэтому, кстати, мхи накапливают высокие концентрации не только радиоцезия, но и целого ряда других потенциально токсичных элементов: урана, молибдена, свинца, серебра, золота, селена, циркония, олова. А как быть с остальными растениями?

Очевидно, что для того, чтобы накопить цезий «в вершках», растение должно отвечать ряду требований. Во-первых, активно поглощать цезий корнями. Во-вторых, перемещать данный элемент в надземные органы. И, наконец, в-третьих, накапливать цезий в побегах в такой форме, чтобы он не мог нарушить гомеостаз организма.

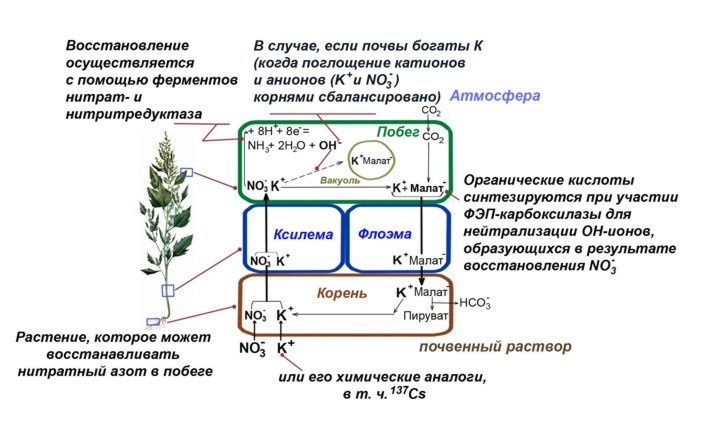

В ходе нашего исследования было установлено, что всем названным выше условиям отвечают растения, активно питающиеся нитратным азотом (NO3-) и восстанавливающие его в надземных органах. Это, в первую очередь, так называемые ариданитные растения – обитатели аридных ландшафтов тропиков и субтропиков: пустынь, полупустынь, жестколистных и вечнозеленых лесов и кустарников. Такие ландшафты обычны в Австралии, Средиземноморье (включая пустыни Северной Африки), Передней и Средней Азии, а также встречаются в сухих степях, низкотравных саваннах и полупустынях Северной и Южной Америки, Южной и Юго-Западной Африки. Коэффициенты увлажнения здесь меньше единицы, и образующиеся в процессе выветривания почвенных минералов соли сохраняются в профиле почвы, обогащая ее элементами питания. Преобладающим источником азота в таких условиях является его нитратная форма, которую растения тропиков и субтропиков восстанавливают преимущественно в надземных органах. Чтобы попасть в побег – своеобразную биохимическую лабораторию по восстановлению и ассимиляции нитрата – нитратный азот сначала должен совершить путешествие по ксилеме. Хорошим попутчиком для такого путешествия может быть катион калия (К+), уравновешивающий отрицательный заряд нитрат-аниона. А вот в листьях пути калия (или его аналогов) и нитратного азота расходятся: азот восстанавливается, снабжая растение материалом для синтеза аминокислот – кирпичиков будущих белков, а избыток калия может накапливаться в вакуолях в комплексе с органическими кислотами. Как же вместо калия в растении может оказаться его брат - близнец – цезий?

Растения местных флор аридных ландшафтов поглощают ионы калия в основном через неспецифичные низкоаффинные мембранные транспортные системы. Именно такие системы функционируют в корнях растений в условиях избытка питательных веществ. Низкоаффинные транспортные системы обладают низким сродством к калию и могут поглощать также и его геохимические аналоги – натрий, цезий, радиоцезий. Так на этапе корневого поглощения радиоцезий, наряду с калием, может поступать в подземные органы растений. По аналогии с ионом калия, ион цезия может сопровождать нитрат-анион в ксилемном транспорте, а затем накапливаться в вакуолях в комплексе с органическими кислотами (рис. 2). Так, поглощаясь вместо калия и путешествуя по ксилеме, цезий может накопиться в «вершках» растений. Эти растения – амарантовые, маревые, сложноцветные – обитатели аридных ландшафтов тропиков и субтропиков. Сегодня, правда, многие из них широко расселились и растут также в условиях умеренного климата, но центры их происхождения, видового богатства и эндемизма находятся в аридных ландшафтах. Распространенный в средней полосе России дуб черешчатый – тоже, кстати, ариданитный вид, предпочитающий почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией и даже переносящий умеренную солонцеватость. Даже в условиях подтаежных экосистем дуб активно поглощает нитратную форму азота.

Подчеркнем, что во влажных – гумидных – ландшафтах, где из-за промывного водного режима многие элементы питания дефицитны, у аборигенных (гумидокатных) растений функционирует высокоаффинная транспортная система, специально «заточенная» на поглощение того или иного жизненно необходимого элемента. Калий в таком случае имеет преимущество, а поглощение цезия ограничено. Но, тем не менее, гипераккумуляция цезия встречается и среди типичных гумидокатных видов, способных активно поглощать нитратный азот и восстанавливать его в надземных органах. Такой способностью обладают быстрорастущие пионерные (рудеральные) растения – береза и осина.

Зачем нужно изучать феномен гипераккумуляции элементов? Почему в списке гипераккумуляторов цезия оказался вереск – растение, на первый взгляд, неариданитное и нерудеральное? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в нашей статье «Механизм гипераккумуляции цезия: как растения противостоят питательным дисбалансам в условиях загрязнения».

Популярные синопсисы